こんにちは、3科目救済されてギリギリR7社労士試験に合格できた ぴよ です。

本当は、テキスト読みの続きをゆる~く書く予定だったのですが、今日は内容を変更して、社労士試験の難易度についてお伝えしたいと思います。

というのはなぜか? というと、ちょうど昨日、お世話になった社労士講座の先生にお会いする機会がありまして、ちょっと気になるお話を聞いたからです。

何かと言うと、その先生がおっしゃるには、「今年の本試験が難しかったので、来年の受験に向けた講座の受講生が減ってるんですよ...」とのこと。

どうも、今回の試験の難しさから、来年の受験をあきらめる方が増えているようなのです。

その気持ちはよくわかります。

私が本格的に社労士試験を受け始めたのは令和元年度からなのですが、いま思うと、最初の年の問題は、午前も午後も、今とは比べ物にならないくらいやさしかったです。

自慢になりませんが、午前の選択式は、令和元年は全体的に学習がまだ足りていなかったにもかかわらず、合格基準に達していました。

その後、合格するまで選択式は連敗を続けました...

私が受験したこの7年で、社労士試験はどんどん難しくなっていった気がしていまして、それはたぶん気のせいではないです。

私も、もし今年もダメだったら、このまま続けるかどうか、暗い気持ちで相当考えたに違いありません。

ですが、もうやめようかと考えている方、もしその理由が『試験問題の難易度』だとしたら、少し落ち着いて考えてみてほしいのです。

で、要するに何が言いたいのかというと、「試験問題が難しくなった」イコール「勉強が必要な試験範囲が大きく広がった」ではないということ、つまり、試験問題が難しくなったからといって、これまでと違う難しい問題を解いて準備する必要はないということなんです。

どういうことか、今年の本試験から1つ例を挙げます。

<令和7年度本試験 雇用 問5A>

60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。

答 ○

この問題は、正しいものを選ぶ問題なので、Aの選択肢を読んで正しいと判断できれば正解できる問題でした。

しかし、今年の雇用は全体的に難易度が高く、この問題も、正解肢以外のB~Eにまぎらわしいというか、普通の社労士試験のテキストには載っていないような事項も出題されました。

そのため、正しいものを選ぶ問題のときの王道(?)の解き方である、「BからEがそれぞれ誤りなので、正解はA」という消去法による解き方はできなかったと思われます。

さて、このような難易度の高い問題が出題されたことを踏まえて、来年度に向けてはどんな準備が必要でしょうか?

もちろん絶対とは言い切れませんが、ここで必要になるのは、難しいB~Eにも対応できるようにする(=勉強範囲を広げる)ことではなく、確実にAを○と判断できるように記憶をしっかり定着させることではないかと思います。

伝わりましたでしょうか?

もちろん、社労士試験の受験を続ける・続けないは、人生の貴重な時間を費やして、先の見えない戦いを続けることなので、他人が簡単に言えることではないのですが、もし、上に書いたように、試験の難易度が上がったことが大きな理由なのであれば、そこまで恐れることはないのではないか、というのが私の個人的な意見です。

それに、「問題の難易度が上がる」=「受験生のレベルが上がる」でもないですしね。

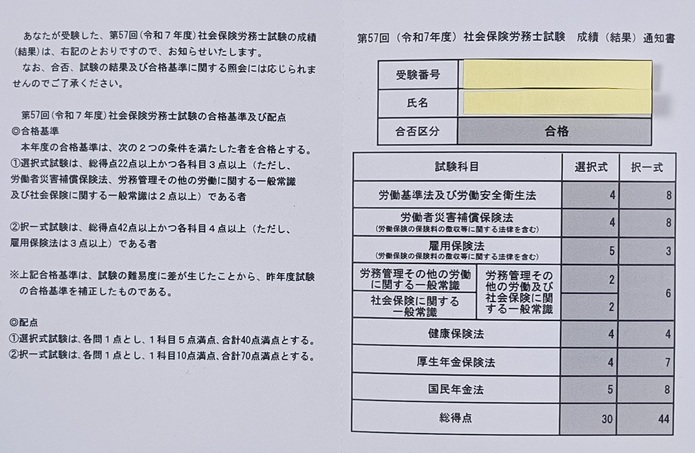

終わりに、私のギリギリ合格の結果通知書をアップしたいと思います。みなさんにも今回の私のような幸運が訪れますよう願っています。

(見てのとおり、選択式:労一、社一 択一式:雇用 が救済です)

ではまた。